11月9日晚的广州,广东奥林匹克体育中心的灯光刚亮起,观众席里就传来一声带着粤味的惊叹:“哎!那只鹅是不是狮头鹅?”顺着声音看过去,舞台一侧的暖场演员正穿着圆滚滚的狮头鹅玩偶服,晃着橙红色的“鹅冠”和观众击掌——第十五届全运会开幕式的“广东味”,居然从一只“特产鹅”开始了。

作为土生土长的广东人,我在现场盯着那只“鹅”看了三分钟:圆乎乎的身子、短粗的脖子,连“鹅喙”的弧度都像极了菜市场里挂着的卤狮头鹅。旁边的阿姨凑过来搭话:“这肯定是澄海的狮头鹅,我家去年冬至吃的那只,比这玩偶还肥!”话音刚落,周围的广东观众都笑了——原来最戳人的“开幕式亮点”,从来不是什么“高大上”的特效,而是藏在烟火里的“家乡记忆”。

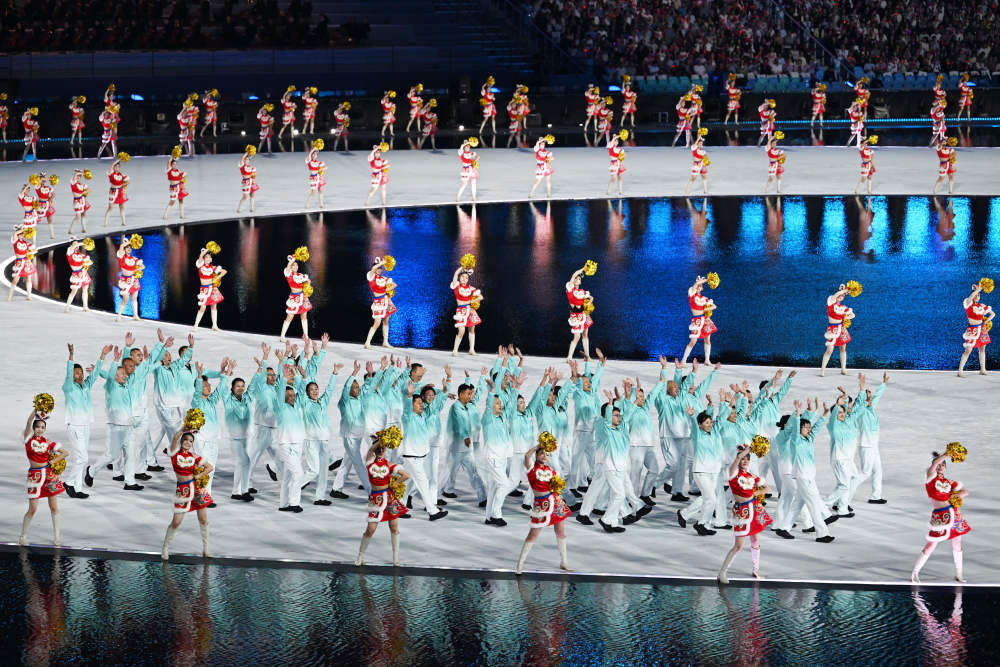

当正式仪式开始,宁夏代表团的蓝白服饰像一片流动的云,新疆代表团的步伐里带着维吾尔族舞蹈的节奏感,河南代表团的小运动员举着“中原儿女”的牌子,眼睛亮得像星子——这些来自全国的“体育符号”,和舞台背景里的骑楼线条、穿插的粤剧念白撞在一起,倒像是一场“全国文化的茶话会”:你带你的马兰花,我带我的狮头鹅,大家围坐在一起,聊聊各自的“家”。

而那只“狮头鹅”,早就在网上炸出了热度。广州网友@阿竹在朋友圈晒出和玩偶的合照:“我妈本来在吐槽‘开幕式人太多’,看到这只鹅立刻拍我胳膊:‘快帮我拍一张!跟去年我们吃的那只一模一样!’”外地网友@小西北则在评论区好奇:“狮头鹅是广东特产?听起来像‘鹅界的战斗机’?”底下立刻有广东网友科普:“那是!狮头鹅是中国最大的鹅种,卤鹅掌、卤鹅肝都是广东人的‘下饭神器’!”

其实开幕式的“广东细节”远不止这只鹅。志愿者手里的凉茶包印着“癍痧凉茶”的字样,舞台边缘的装饰用了广绣的“松鹤延年”纹样,连主持人的串词里都加了句“食在广东,更在人心”——广东没把“文化输出”挂在嘴边,而是把“日常”拆成碎片,偷偷塞进每一个角落:你看,这不是“刻意的植入”,是“把家的味道搬上舞台”。

当最后一束烟花在体育中心上空炸开时,我旁边的大叔举着手机喊:“看!那烟花像不像鹅冠的颜色?”周围的人都笑了。那一刻我突然明白,全运会的“全”,从来不是“千篇一律的热闹”,而是“每一份特色都被看见”:宁夏的马兰花、新疆的歌舞、广东的狮头鹅,这些“不一样”的细节,拼起来就是最完整的“中国”。

散场的时候,我看见一个穿新疆服饰的姑娘抱着“狮头鹅玩偶”和朋友视频:“你看!这是广东的鹅,回头我带一只卤鹅肝给你!”风里飘着远处传来的粤曲,混着观众的笑声,突然觉得,所谓“全运精神”,不过是“你带着你的故事来,我带着我的故事等”——就像那只狮头鹅,它不是“开幕式的道具”,是广东递出的“邀请函”:来,坐下来,喝杯凉茶,吃块卤鹅,听听我们的“家”是什么样的。

网友说:“这波‘特产植入’太懂广东了!”其实哪里是“植入”?是广东把“家”拆开,变成一个个细节,送给每一个来参加全运会的人——毕竟,最动人的开幕式,从来不是“演给别人看”,而是“把自己的心跳,分给每一个人”。